〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102

JR西明石駅西口から徒歩6分

お気軽にお問合せください

定休日 :日曜日

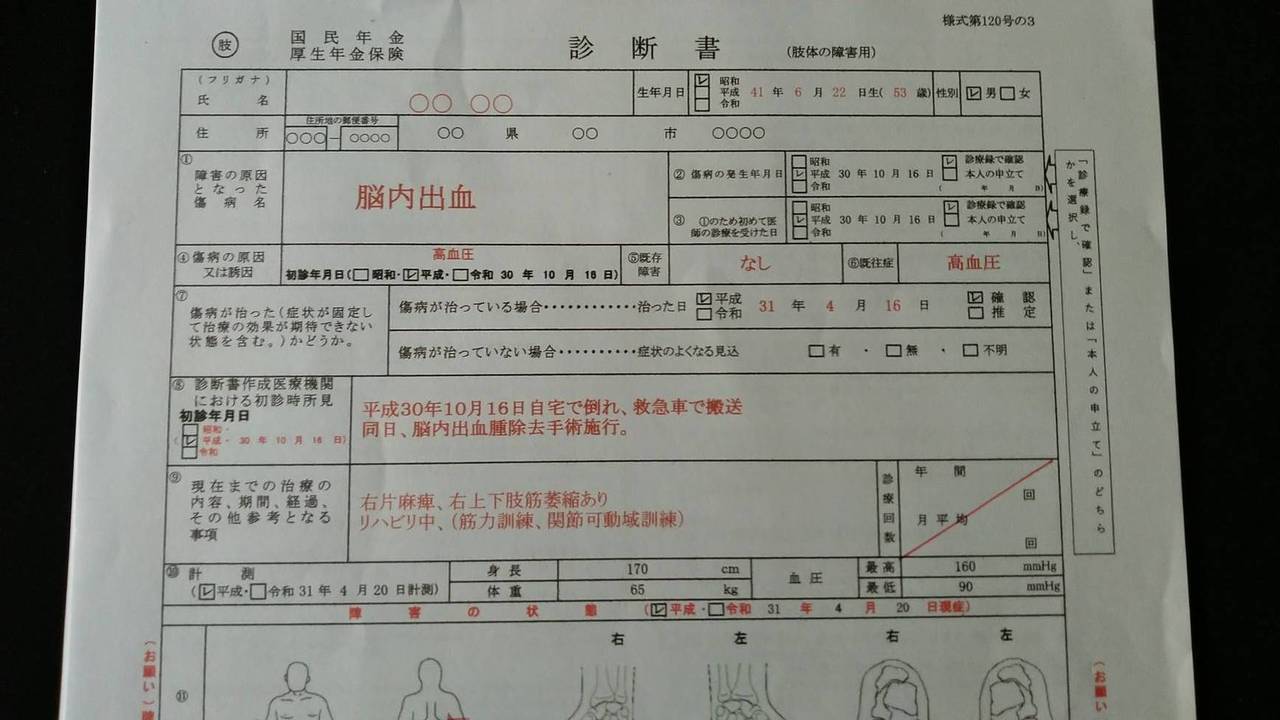

肢体障害の診断書のポイント

■ 脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)での障害で障害年金を申請する場合

▶「肢体の障害用」の診断書に用いられる傷病について、確認ポイント

相談事例としては「脳血管障害」が多く、傷病名は、脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血、脳血栓症などです。これらの脳血管障害では、片麻痺や失語症など複数の後遺症が残ることがあり、それぞれ後遺障害に合わせた診断書が使用されます。

| 後遺障害 | 診断書の種類 |

| 片麻痺 | 肢体の障害用(様式第120号の3) |

| 失語症 | 音声又は言語機能の障害用(様式第120号の2) |

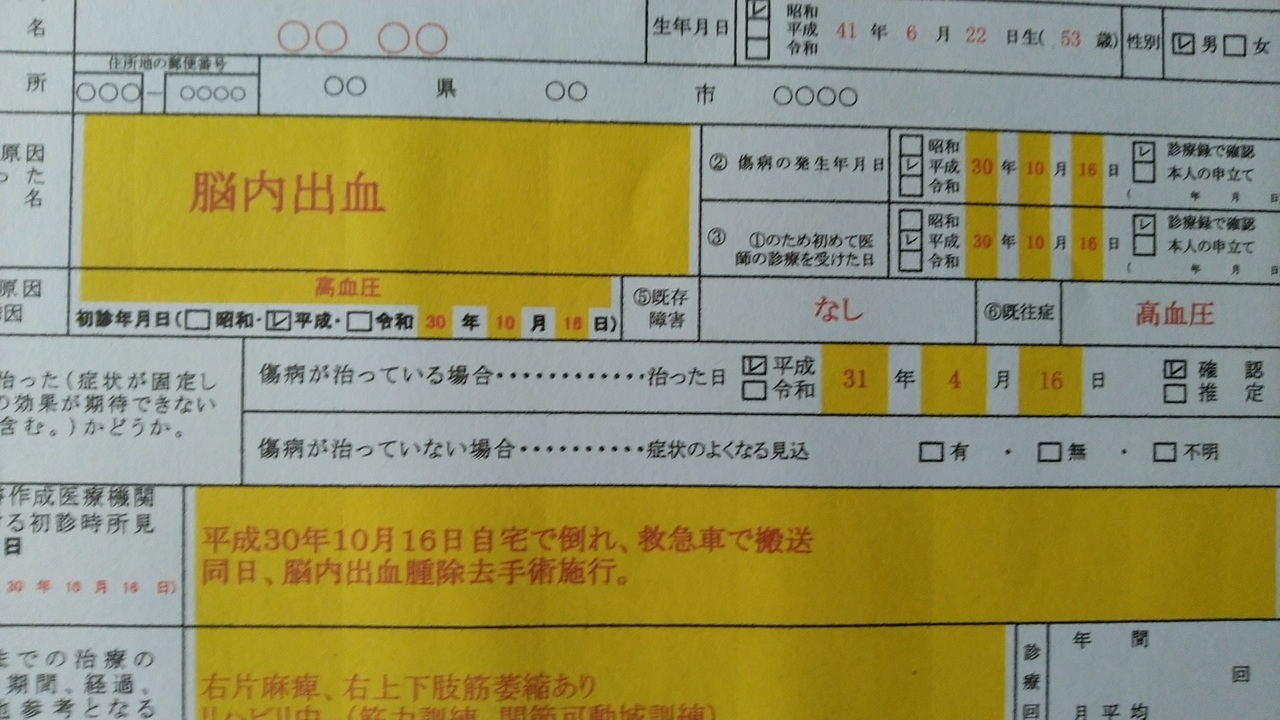

肢体の診断書です。脳内出血で後遺症として片麻痺が残ったという設定です

▶ 片麻痺、失語症などの複数の後遺障害が残る場合

時々、「診断書は1種類しか提出できないのですか?」と相談されることがある。

「そのようなことはありません」。上記の障害に「高次脳機能障害」などがある場合は、「肢体」、「「音声又は言語機能の障害」そして「精神」の診断書を提出します。ただし、診断書を提出するということは、その診断書ごとに、「病歴・就労状況等申立書」を作成しなければならないということです。実は、これが面倒なのですが、そんなことを言っている場合ではありません。

たとえば、「肢体障害2級」の人に「言語障害」が残ったのであれば、併合(合わせて)障害等級が1級になります。「肢体の診断書」を1種類しか出さなければ2級のままですが、もう一種類の診断書を提出すれば、「障害1級」になります。他の障害が障害等級に達していなければムダ(診断書に要する文書料も必要になりますので)になるかもしれませんが、主治医等と相談の上、他の障害の診断書も提出すべきです。

大切なことは、「脳血管障害」で倒れたとして後遺症として残った障害に合わせた診断書を提出すべきであるということです。」

「肢体障害」の診断書のポイント

□チェックポイント

① 脳内出血などの脳血管障害で機能障害を残しているときは、

初診日から6か月を経過した日以降に、医学的にそれ以上の

回復がほとんど認められないと認定された場合は、症状固定

と認められることになったため、「初診日」から1年6か月

前に「症状固定」とされた場合は、障害年金を早目に申請で

きます。

身体障害者手帳を6か月経過後に交付された方は、その申請

時の診断書に、医師が「症状固定」と判断され、その日付が記載されている場合は、障害年金の申請を検

討できます。

② 初診日より6か月経過した日以降申請し、その時点で「症状固定」と認定されず、不支給となっても、

1年6か月経過前に「症状固定」した場合は、改めて申請することができます。

症状固定かどうか(傷病が治った日とされます)

▶ 症状固定と診断されれば

| 障害年金の申請は、「初診日」から1年6か月を経過しないと手続きはとれません。 ただし、それまでのあいだに、「症状固定」と医師が診断し、日本年金機構が定めた条件に該当(※)すれば、1年6か月を待たすに障害年金の申請することができます。 |

※「症状固定」の条件は、「機能障害を残しているときは、初診日から6か月を経過した日以後に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認めるとき」です。

▶ 脳血管障害で「症状固定」と判断された場合、1年6か月を待たず、6か月で障害年金が申請できます。

ただし、肢体診断書の⑨「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」の欄に「今後も機能回復のためリハビリが必要」と記入された場合は、「6か月での症状固定」が認められない場合がありますので要注意です。

また、症状固定が認められなかった場合には、「1年6か月を経過」した時点で再申請も可能です。

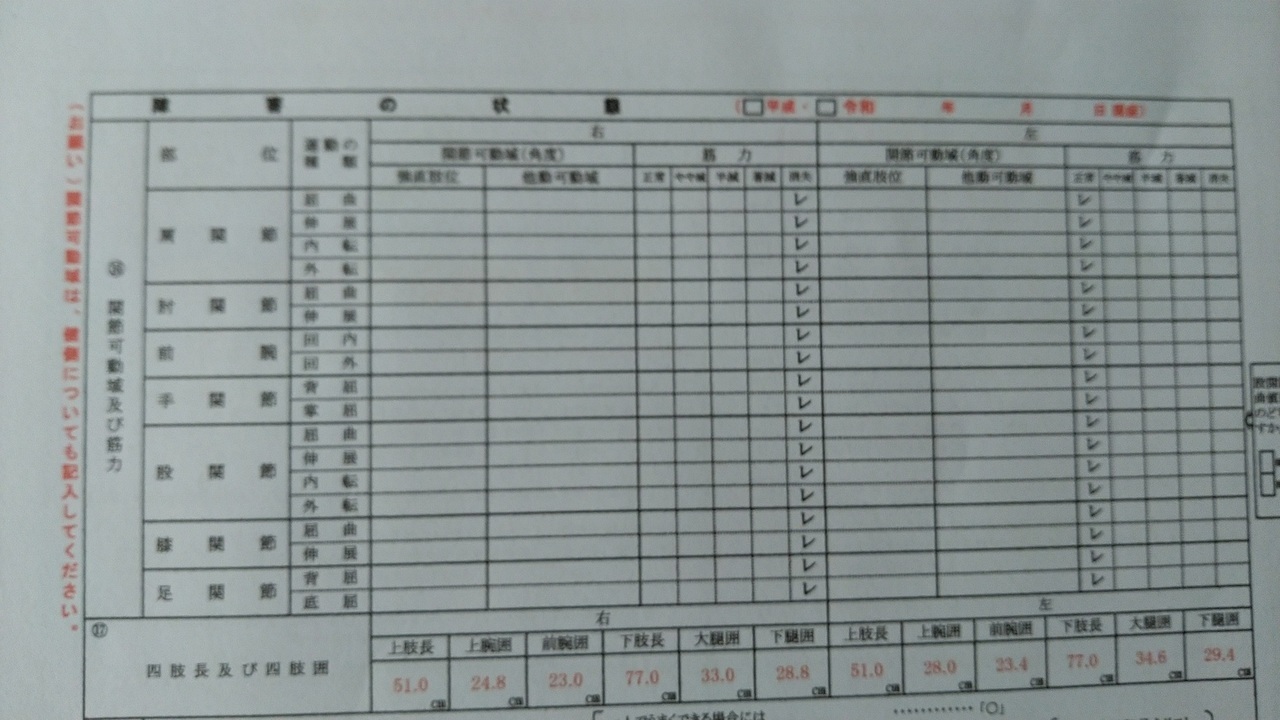

肢体の筋力が正確にかかれているか?

「肢体の診断書」(裏面)の筋力についてのチェックは正確ですか?

■ 関節可動域(角度)は審査の重要項目です。

▶ 血管障害は、「肢体診断書(裏面)」の⑯関節可動域(角

度)には、医師等の手で動かして計測した他動可動域が記載

されます。原則として、本人が自分の力で動かせる可動域は

問われません。

▶ 筋力の方は、検査者が手足に圧力を加えたときに、患者自

身がどれだけ反発できるかどうかの筋力テストの結果が記

載されます。

▶ 脳血管障害では、他動可動域は問題ないが、筋力は消失と

いうケースはよくあります。この場合、筋力が重要な情報と

なります。

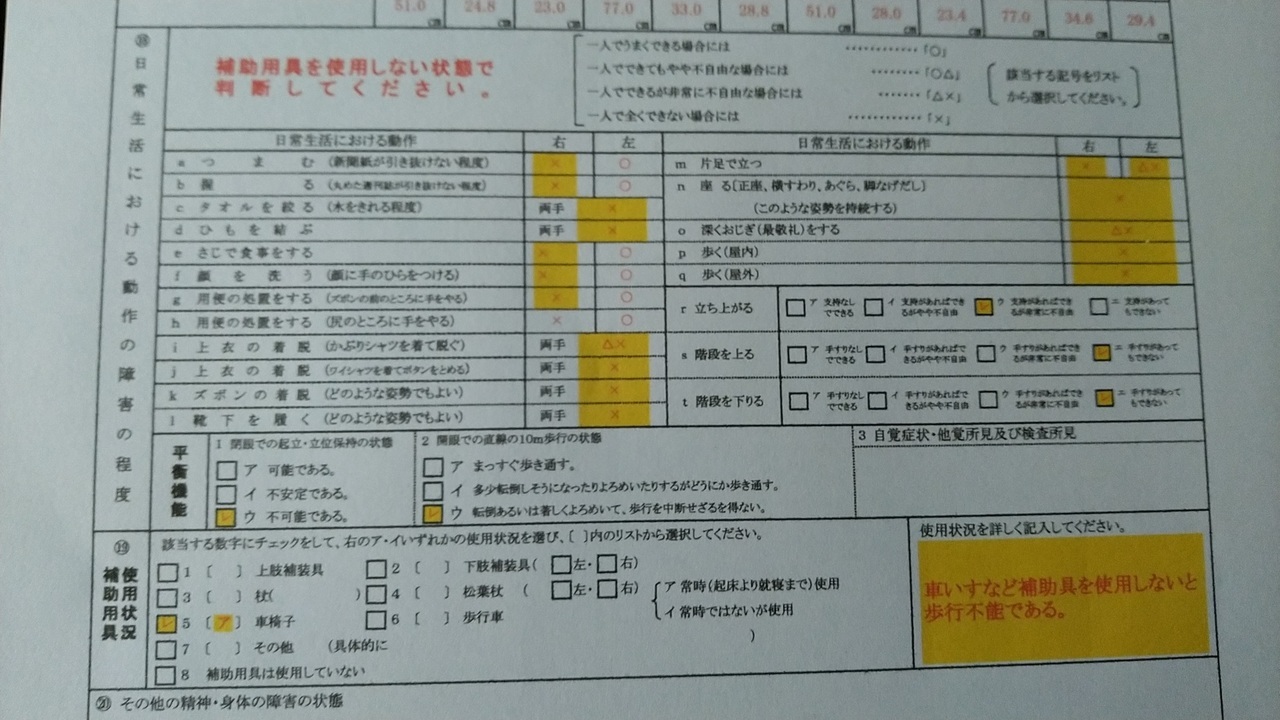

日常生活における動作の障害の程度

■ 補助具を使用しない状態での内容が記載されているかどうか。

肢体の障害認定の基準には、「肢体の機能の障害の程度は、関節可動域・筋力・巧繊性・速さ・耐久性を考慮して、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する」(最重要点)

▶ 補助具を使用しない状態で判断されることが必要です。

| 例えば、杖などの補助具を使用しない状態であっても、人の肩につかまったり、壁をつたって移動したりする場合は、その助けがない状態で記載されなければなりません。 |

日常生活における動作の判定欄です。要チェック項目です。

■ 実際の動作とかけ離れていないかどうか?

▶ ⑱欄は、〇△×の記号を4つのレベルで判断しま

す(補助具を使用しない状態での判定となります。

| 一人でうまくできる | 〇 |

| 一人でできても、やや不自由 | 〇△ |

| 一人でできるが、非常に不自由 | △× |

| 一人でまったくできない | × |

ここで確認される内容は、「日常生活における動作」ですから、医師の見えない「病院の外」での患者の生活風景です。医師との質疑応答で記載されている内容です。医師の想像で記載されているかもわかりません。 要注意項目です。大切なのは、日ごろからの医師とのコミュニケーションです。

歩行について、補助用具の使用状況を正確に伝えること。

■ 補助具の使用状況

補助具を使用していないときは、その理由を書いてもらわなければなりませ。

注意が必要なのは、「動作が困難な状態であっても、補助具を使用していない場合でスタート」

「以前は杖を使用していたが、転倒した経験もあり、現在はしようしていない」など理由をしっかり記載されることを医師に依頼すること。また、杖は使用していなくても、歩行には介助者が必ず必要など記載されるようにすること。

補助用具を使用していないとの理由から、等級が実態より軽度に判断される事例もあり、状況を正確に伝わるように医師に依頼する必要があります。

現症の日常生活能力と労働能力

■ 日常生活については補助具は使用しない状態で

肢体の診断書については、日常生活および労働については、補助用具を使用しない状況での判断が求められていることを要注意しなければなりません。

■ 就労の有無ではなく、就労状況はあくまでも医師の所見を記します

また、就労ができるかどうかについては、実際の就労の有無ではなく、あくまでも医師の所見です。

さらに、手足に疼痛(灼熱痛)がある場合、疼痛は神経障害となり、障害年金の対象外となります。そのために、労働に支障がある場合も認定対象外となります。激痛がはしる。手がマヒしているだけでは障害年金のたいしょうとはならないのです。たいへん厳しい基準です。